- iPhone・iPad

- 更新日:2024年04月25日

【完全版】iPhoneが熱い・熱くなる原因と対処法!発熱する・充電が減る場合

※当記事はPRを含みます。詳しくはこちら。

※カシモWiMAXは株式会社マーケットエンタープライズの関連会社、株式会社MEモバイルが運営しています。

充電しているとき、普通にバッグに入れて出したとき…触ったらなぜかiPhoneが熱い。

放置して火災になったら怖いし、iPhoneが壊れたらどうしよう、と心配になっていまいますよね。

今回はiPhoneが熱くなってしまう原因や対処法、修理の依頼について詳しく紹介します。

この記事でわかること

目次

iPhoneが熱い・熱くなる原因は?

ここでは、iPhoneが熱い・異常発熱している時の考えられる原因を紹介します。

- CPUへの負荷が大きい

- 充電しながらiPhoneを使っている

- 使用データ容量が多い

- 直射日光・高温多湿の環境

- 最新のiOSへのアップデート

CPUへの負荷が大きい

iPhoneの中には、iPhoneのシステムを動かす中核となる「CPU」があります。CPUでは、iPhone内の様々な処理を行っています。

重いゲームアプリを動かしたり、複数のアプリを起動させたりすると、CPUに負荷がかかって熱を発します。

ゲーム機やパソコンはファンが冷却してくれますが、iPhoneには冷却装置がありません。iPhoneは、本体の金属部分に熱を逃して放熱するという方法で冷却されています。

そのため、放熱よりもCPUへの負荷が大きくなってしまった時にiPhoneが熱くなるのです。

充電しながらiPhoneを使っている

寝る前など、充電しながらiPhoneを使用している方も多いのではないでしょうか。

充電しながらiPhoneを使うと熱を逃しにくくなり、バッテリーに負荷がかかります。ずっとかけ続けていると、バッテリーが劣化して発熱しやすいのです。

また、Apple純正品以外の充電ケーブルの使用も、iPhoneが熱くなる原因の1つです。

非正規ケーブルの中にはケーブルの品質が低く、安全に充電できないものもあります。

こうしたケーブルを使い続けているとバッテリーに負荷がかかり、iPhoneが熱くなってしまうケースがあるようです。

iPhoneのストレージ容量を圧迫している

写真や動画、アプリなどが増えると、iPhoneのストレージ容量を圧迫します。

使用する容量が増えれば増えるほどCPUに負担がかかり、iPhoneの発熱の原因になります。

直射日光・高温多湿の環境

夏など暑い時期にポケットの中に入れていたらiPhoneが熱くなっていた、なんて経験はないでしょうか?

室温が高い中での使用や直射日光が当たる場合など、使用環境が原因の発熱もあります。

室内はともかく屋外の温度は変えることができないため、使用を控える・直射日光を当てないといった工夫が必要です。

最新のiOSへのアップデート

SNSでは、最新のiOSにアップデートしたらiPhoneが熱くなりはじめたという声が多数上がっています。

iOSのアップデートを行うと、内部処理によって負荷がかかりバッテリーの熱が上がりやすいです。また、充電が遅くなったり、すぐに電源が落ちてしまうなどの異常も起こります。

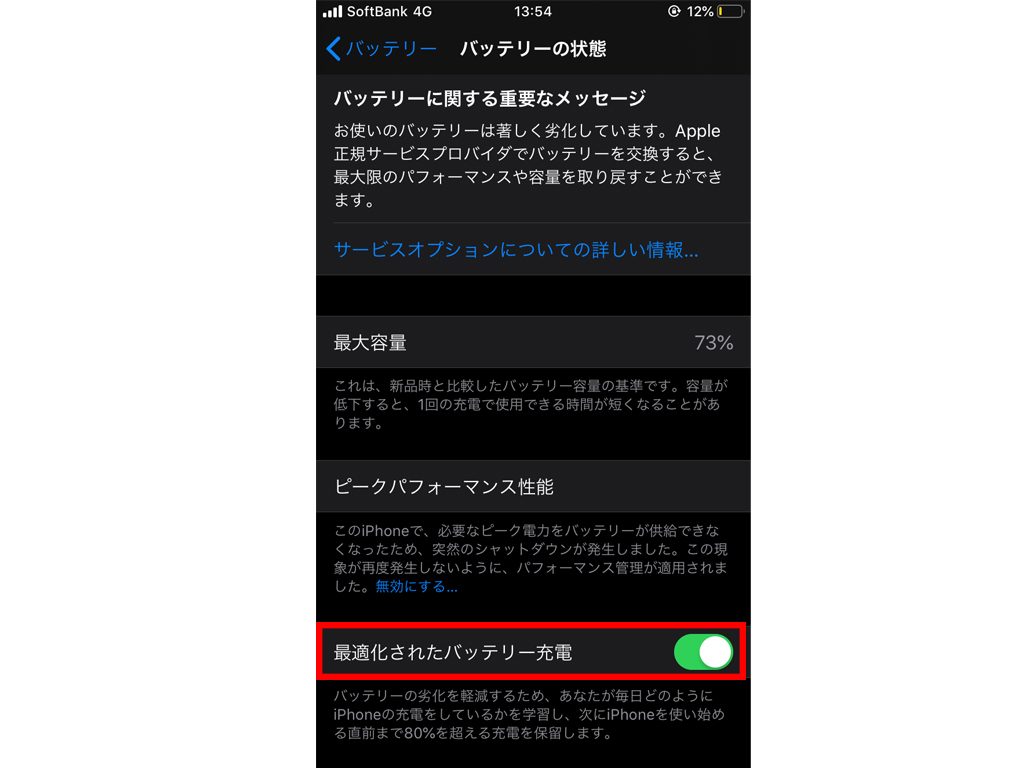

iOSのアップデートを行ったことによる発熱は、iOS 13からの新機能「最適化されたバッテリー充電」機能をオンにすれば収まる可能性があります。

スクリーンショットを用いて設定方法をご説明していきます。

- 「設定」より「バッテリー」をタップする

- 「バッテリーの状態」をタップする

- 「最適化されたバッテリー充電」をオンにする

以上で「最適化されたバッテリー充電」の設定は完了です。設定を行ったあともバッテリーの以上がある場合は後述する対処を行うか、修理店をご利用ください。

|

公式サイト |

公式サイト |

|

公式サイト |

公式サイト |

iPhoneが熱い・異常発熱のリスク

iPhoneが熱くなると、どんなことが起きるのでしょうか?ここでは、iPhoneが熱くなった場合のリスクを解説します。

- 電源が落ちる・電源が入らなくなる

- アプリが急に落ちる

- iPhoneが発火する

電源が落ちる・入らなくなる

iPhoneが熱くなると、急に電源が落ちてしまったり、電源が入らなくなったりする可能性があるため注意が必要です。

パソコンでも、本体が熱くなりすぎて電源が落ちる現象がありますが、iPhoneが熱くなりすぎると、それと同じ現象が起きる可能性があります。

場合によっては、何度電源を入れてもリンゴマークから画面が切り替わらない「リンゴループ」になる場合もあるため気をつけましょう。

こちらの記事では、iPhoneのリンゴループの対処法と直し方を解説しています。

アプリが急に落ちる

iPhoneの電源ではなく、使用しているアプリが急に落ちてしまうこともあります。

特に3Dゲームといったグラフィックが重いゲームは、CPUに負荷がかかりやすいです。

せっかくいいところだったのに、アプリが落ちてデータが消えてしまったり、途中離脱になってしまったりするのは悲しいですよね。

アプリゲームを楽しみたい場合は、スマホではなくゲーム専用のタブレットを持つ方法もあります。おすすめのゲーミングタブレットをご紹介したこちらの記事もご覧ください。

iPhoneが発火する

滅多に起きませんが、iPhone本体が発火する可能性もあります。

iPhoneが発火する原因の1つに、バッテリーの劣化や膨張があるからです。

高温状態のiPhoneを使用し続けたり、バッテリーが劣化していたりすると、iPhoneが発火する可能性があります。

国内でiPhoneが発火した事例はあまりありませんが、海外ではiPhoneが爆発したニュースもあります。

怪我や火事の原因にもなりかねないため、iPhoneの発熱を放っておくのは非常に危険です。

|

公式サイト |

公式サイト |

|

公式サイト |

公式サイト |

iPhoneが熱い時に試したい対処法

ここでは、iPhoneが熱くなった場合にぜひとも試したい解消法をご紹介します。

- 電源を切ってiPhoneを冷やす

- データの使用容量を減らす

- アプリの自動更新をオフにする

- 充電中はiPhoneを使わない

電源を切ってiPhoneを冷やす

まずは、熱くなったiPhoneを以下の手順で一旦冷ましてみましょう。

- すべてのアプリを閉じて電源を切る

- ケースやカバーを外す

- 直射日光が当たらない涼しい場所に置く

この時、うちわや扇風機を使って涼しい風を当てるのも効果的です。

スマホ用の冷却ファンを使ったり、冷却シートを使ったりするのも効果があります。

また、金属など熱伝導率の高いものの上に置くと、熱を分散させて早く温度を下げることが可能です。

間違っても、早く冷ましたいからといって冷蔵庫で冷やすのはNGです。

急激に温度を下げることで、iPhoneの内部に結露が発生してしまい、内部の水濡れ故障の原因となります。同様の理由で保冷剤を当てるのも避けましょう。

データの使用容量を減らす

ある程度冷めてきたら、iPhone内部の容量の整理をしてみましょう。

iPhone容量の整理手順

- 設定画面の一般>情報で残りの容量を確認

- 一般>ストレージで容量を圧迫しているアプリなどをチェック

- 必要のないものは削除する

また、カメラ性能があがったことで写真や動画は容量が大きくなりがちです。

写真や動画などいらないものは消す、もしくはiCloudをはじめとしたストレージサービスを利用することで整理しましょう。

容量を減らすことで、iPhoneの発熱回数も減らすことが可能です。

詳しくは、iPhoneの空き容量を増やす方法を解説した記事をご覧ください。

キャッシュをクリアする

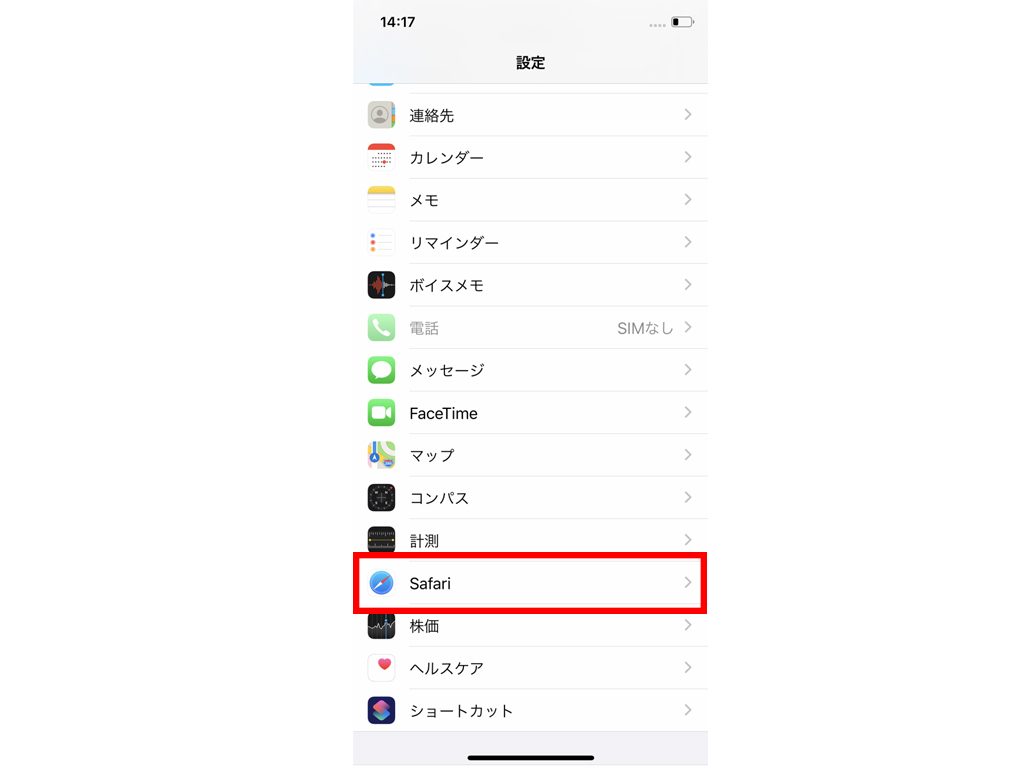

iPhoneの容量を増やしたい場合は、キャッシュを削除しましょう。

キャッシュとはSafariなどのブラウザに溜まっている閲覧履歴や一時的なデータのことです。一つ一つは非常に小さいサイズなのですが、貯め続けると容量を圧迫する危険性があります。

Safariのキャッシュの削除方法を、写真付きで説明します。

- 「設定」>「一般」をタップ

- 下にスクロールし、アプリ内から「Safari」をタップ

- 「履歴とWebサイトのデータを消去」をタップ

- 「履歴とデータを消去」をタップし削除完了

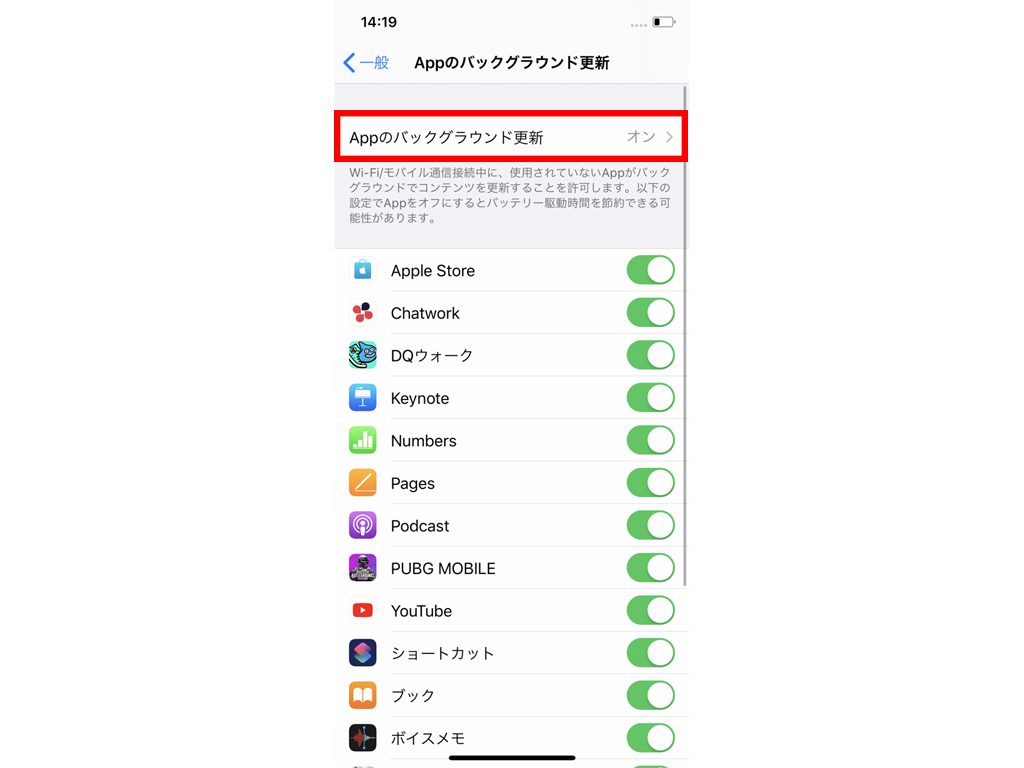

アプリの自動更新をオフにする

アプリのバックグラウンド更新がオンになっていると、無駄な通信が発生したりストレージを圧迫したりする可能性があります。

アプリのアップデートについても自分で確認したいという方や、Wifi環境でのみアップデートを許可したいという方もいらっしゃるでしょう。

以下ではスクリーンショット付きでアプリのバックグラウンド更新をオン/オフする方法をご説明します。

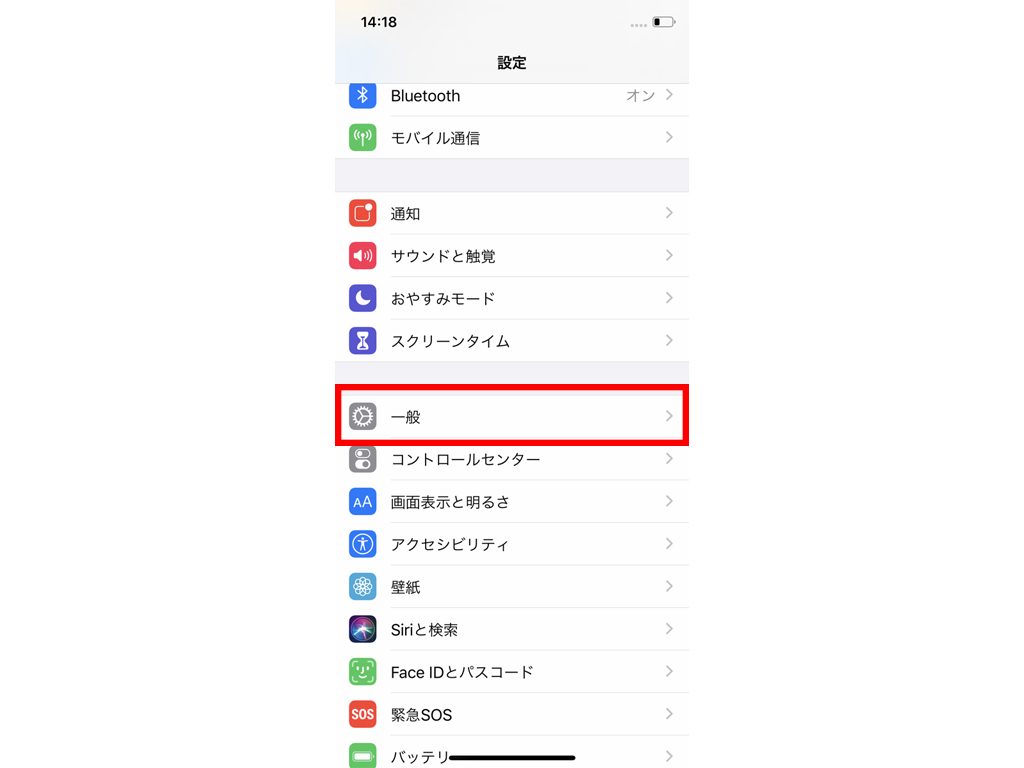

- 「設定」>「一般」をタップ

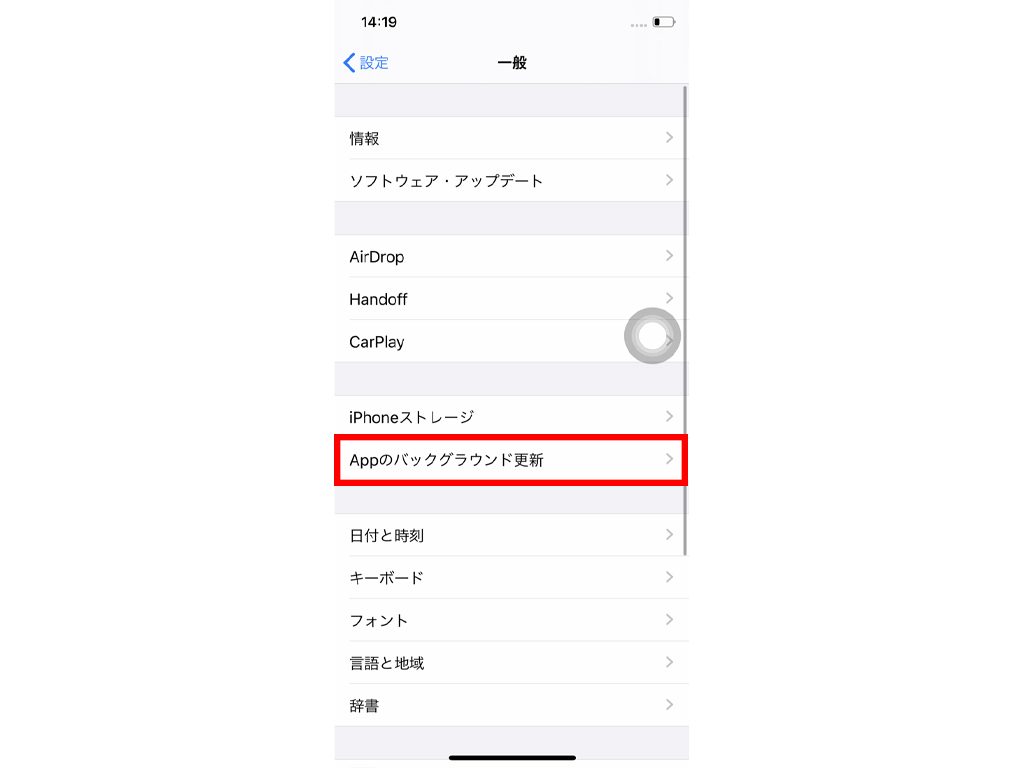

- 「Appのバックグラウンド更新」をタップ

- 最上部の「Appのバックグラウンド更新」をオフに変更

充電中はiPhoneを使わない

前述の通り、iPhone充電中の使用は発熱の原因です。

発熱するだけでなく、バッテリーが劣化して充電の持ちが悪くなったり、iPhoneが発火したりする原因にもなりえます。

そのため、iPhoneを使う時は充電ケーブルを外す、充電している時は使わないといったルールを決めましょう。

iPhoneのケースを変える

iPhoneのケースは、種類や素材によっては熱がこもって本体が熱くなりやすいものもあります。

例えば、手帳型ケースのように背面が布で覆われているものは、熱がこもりやすいです。

iPhoneの発熱で悩んでいる場合は、ケースの種類を変えてみるのもよいでしょう。

熱を逃しやすいアルミ素材や、背面が覆われていないバンパーケースがおすすめです。

|

公式サイト |

公式サイト |

|

公式サイト |

公式サイト |

iPhoneの発熱が直らない場合の対処法

冷ましたり容量を空けたりしても発熱が直らない、もしくは使用に気をつけてもすぐに熱くなってしまう場合は、外的要因や容量ではなく内部システムが原因の可能性が高いです。

- iPhoneを購入した時の状態に戻す

- リカバリーモードを行う(PCが必要)

- iPhoneのバッテリーを交換する

そういった場合はリセットやリカバリーモードを行うことで直る場合があります。

iPhoneの寿命が原因の場合もあります。長い間同じiPhoneを利用している方は、スマホの寿命が何年かを知り、買い替えを検討しましょう。

iPhoneを購入した時の状態に戻す

まずはiPhoneのすべてのコンテンツと設定を消去し、購入時の状態に戻してみましょう。

本体をリセットする時には、バックアップは必ず行っておきましょう。本体をリセットしてしまうと、すべての設定やデータがクリアされてしまいます。

- 設定を開く

- 一般をタップ

- 一番したのリセットをタップ

- 「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップ

- 赤文字の「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップ

これで少し待つと、iPhoneが買った時の状態に戻ります。

これを機に機種変更をお考えの方に向けて、iPhoneの機種変更前にすべきことをまとめました。

リカバリーモードを行う(PCが必要)

本体リセットをしてしばらく使用してみて、それでも状態が改善しない場合は、最終手段としてリカバリーモードを試してみましょう。

リカバリーモードはパソコンが必要で、iPhone本体のみではできません。

パソコンがない場合は、知り合いに借りるもしくは、正規サービスプロバイダや修理センターに相談してみてください。

- パソコンに入っているiTunesを最新バージョンにする

- iTunesをすでに起動している場合は1回閉じる

- iPhoneをパソコンに接続してからiTunesを開く

- iPhoneが接続されている状態で、以下の手順でiPhoneの強制再起動を行う

Appleロゴが表示されてもボタンを放さず、「iTunes に接続」画面が表示されるまで待ったのちに、機種ごとの操作法を確認しましょう。

iPhone 8以降の場合

- 音量を上げるボタンを押してすぐに放す

- 音量を下げるボタンを押してすぐに放し、「iTunes に接続」画面が表示されるまで電源ボタンを押し続ける

iPhone 7・iPhone 7 plus

- 電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押す

- 「iTunes に接続」画面が表示されるまで押し続ける

iPhone 6s以前の機種

- ホームボタンと電源ボタンを同時に押す

- 「iTunes に接続」画面が表示されるまで押し続ける

- 「復元」もしくは「アップデート」の選択肢が表示されたら、「アップデート」を選択し、iTunesによるiOSの再インストールを始める

(ここではデータは消去されませんのでご安心ください。) - iPhone用のソフトウェアがダウンロードされるまでしばらく待つ(ダウンロードにはけっこう時間がかかります)

- 万が一途中で「iTunes に接続」画面が閉じてしまった場合、ダウンロードが終わるのを待ってから、手順4をもう一度行う

- リカバリーモードへと移行する

- 終了したらiPhoneの設定をする

※iPhoneのモデルごとに多少手順が異なるので注意してください。

全機種共通のリカバリー手順

ここまで終了したら、次は以下の手順に沿って進めます。こちらはどのモデルも共通しています。

※手順5で復元を選択すると、すべてのデータが消えてしまいます。

また、アップデートを選択しても、失敗した場合はデータが消えてしまうことがありますので、きちんとバックアップをとってからリカバリーモードを行うようにしましょう。

それでもiPhoneが熱くなる症状が改善されない場合は、修理を依頼しましょう。

iPhoneのバッテリーを交換する

少し使っただけで発熱がある場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。毎日充電し、毎日長い時間使用していれば、バッテリーはどんどん消耗していきます。

バッテリーを交換したり、確認したい場合はAppleの正規サービスプロバイダや総務省登録業者であるiPhone修理店へ相談してみてください。

|

公式サイト |

公式サイト |

|

公式サイト |

公式サイト |

iPhone発熱時のおすすめ修理店

ここでは、正規修理店より安く修理したい方におすすめの修理店をご紹介します。

iCracked

出典:iCracked

出典:iCracked

- 総務省の登録修理業者で安心

- 修理パーツで初期不良が生じた場合90日間保証

- 即日修理可能

iCrackedは、総務省の登録修理業者で、経験豊富な技術者が高品質のパーツを使用して修理する安心のサポート店です。万が一、iCrackedの修理パーツで初期不良が生じた場合も90日間の保証期間を設けています。

iPhoneのバッテリー交換修理料金は、2024年4月現在では以下のようになっています。

- iPhone 7/7Plus/8/8Plus/SE(第2・第3世代):7,700円

- iPhone X/XR/XS/XSMax/11:8,800円

- iPhone 11Pro/11ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax:9,900円 ※全て税込み価格

また、iCracked Storeでは対面カウンターで修理を行っており、お客様はその全行程を目の前で見ることができるので、プライバシーの詰まった端末を預けることに抵抗がある方におすすめです。

即日修理が可能なiCracked Storeへ予約をしてから来店すれば、通常待ち時間もゼロで案内される点も魅力です。

アイサポ

出典:アイサポ

出典:アイサポ

- 最短10分〜修理できる

- 予約なしの飛び込み来店可能

- 最大80%オフで安く修理できる

アイサポは、速さと安さが魅力のiPhone専門修理店です。

アイサポでは、なんと最短10分〜修理できます。仕事の合間に修理依頼したい方や、営業時間ぎりぎりしか来店できない方でも修理に出せます。

また、予約なしの飛び込み来店もできます。急にiPhoneの調子が悪くなってしまった場合や、予約が面倒な方にとっては嬉しいですね。

さらに、メーカーサービス価格の最大80%オフという、驚異的な安さも魅力となっています。近くに店舗がある方は、ぜひアイサポを使ってiPhoneを修理に出してみましょう。

Apple正規サービスプロバイダ

Appleの正規サービスプロバイダで修理する方法もあります。

正規サービスプロバイダの「カメラのキタムラ」や「ビックカメラ」では、その場で本体交換をしてくれることが多いです。

もしお店に行く場合は、事前に電話で自分の持っている機種が交換できるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

在庫がない場合は本体交換に関しては当日お断り、もしくは他店への案内になってしまうこともあります。

なお、無償交換の対象は外的損傷がないことが条件です。

画面破損や内部に液体の侵入形跡が確認された場合は、システムの問題であったとしても有償交換になります。

特に画面破損や液体の侵入がある場合や、本体の変形などの大きな損傷がある場合は、保証期間でも保証対象外です。

AppleCare+に加入の場合、1年間に2回までなら12,900円(税込)で本体交換できます。

加入していない場合は機種によって値段が変わるので、エクスプレス交換サービスをご確認ください。

|

公式サイト |

公式サイト |

|

公式サイト |

公式サイト |

iPhoneが熱い・熱くなる原因と対処法まとめ

今回は、iPhoneが熱くなる原因とその対処法をご紹介しました。

対処法は以下の5つです。

- 電源を切ってiPhoneを冷やす

- データの使用容量を減らす

- アプリの自動更新をオフにする

- 充電中はiPhoneを使わない

- iPhoneのケースを変える

なお、対処方法を試しても治らない場合や、修理料金が高い場合は買い換えも検討しましょう。

谷口稜 ― ライター

谷口稜 ― ライター

関連キーワード

おすすめポケット型WiFi比較

おすすめポケット型WiFi比較